先月 Stone Music(元タージマハル旅行団の長谷川時夫さん率いる、電子即興音楽バンド)に参加しましたご縁で、主催のMIMINOIMIさんのポッドキャストにMix音源を提供しました。

「インスピレーションの赴くままに作ってください」というご要望でしたのでそのようにしたかったのですが、ちょうどお話をいただいた時期に急性膀胱炎にかかり(人生2度目だが、1度目より数倍ひどく死ぬかと思った。初めて血尿も出た。わたくしの膀胱のエコーを見て、ダンディなお医者様が「かわいそうな膀胱!」と嘆くほど。特に女性はお気をつけください。疲労と睡眠不足と冷えに要注意)、2日後に責任のある発表会を控えていたのでBOKOENを2日で死ぬ気で治さねばならぬ、という渦中でしたので、インスピレーションどころか・・身体的には地獄でした。超人的な膀胱だったのでしょう、めでたくきっかり2日で治りました。良い子。まあ、水分を飲みまくって痛みを堪えて出しまくったということです(ごめんあそばせ。でもこれが治る近道)。

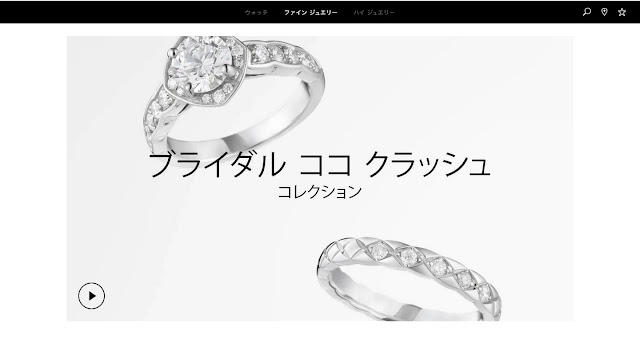

そういえば数年前にCHANELのwebムービー用の音楽を依頼された際も、娘と共にマイコプラズマ肺炎か何かにかかり、受診させたり受診したりしながら死ぬ気で作り上げた記憶があるな・・・そういう時のくそ力だけはあるのですねえ。

というような、ものすごく気合の入ったMIXです。簡単な解説とトラックリストはこちらです。

In the correspondence collection “Sound, Language, Human” between Junzo Kawada and Toru Takemitsu, anthropologist Kawada writes that while listening to Mozart felt oddly out of place during his time living in tropical Africa, he was deeply moved by how Takemitsu’s November Steps did not clash with the sounds of birds around him. This comment left a strong impression, as it seemed to suggest a new way of thinking about how music is received and perceived.

Since then, I began to wonder

what kind of music can “coexist with natural sounds without canceling

each other out.” That led me to discover a unique book titled The

Orchestra of the Wild, which showed me that natural sounds themselves

are diverse, rich, and complex—forming a sonic field in which each sound

enhances the others.

Incidentally, I personally regard Toru

Takemitsu as an extraordinary composer who used Western instruments to

create music that resembles the intricacy of natural soundscapes.

Especially notable is how he achieved this even with the piano, an

instrument whose pitch cannot be adjusted—something that speaks to his

remarkable ear.

Based on these experiences, I became interested in how music sounds when placed alongside natural sounds, and created this mix around that theme. It combines pieces that seem to blend naturally into the environment with others that demand focused listening on the music itself.

川田順造と武満徹による「音・ことば・人間」という往復書簡集の中で、文化人類学者である川田氏が「熱帯アフリカでの生活の中でモーツァルトを聴くと妙に白々しい感じがするのに対して、武満さんの『ノヴェンバー・ステップス』は鳥たちの声が邪魔にならなかった事に感銘を受けた」と書いていた。音楽の「聞かれ方」への新しい方向性を示しているようで、鮮烈な印象を受けた。

それ以来私は「自然音と共にあってもお互いを打ち消し合わない」音楽とはどういうものかと考えるようになり、「野生のオーケストラが聴こえる」というユニークな本に出会う事によって、そもそも自然音自体が多様で豊かで複雑に在り、お互いを生かし合う音響体であることを知った。ちなみに、武満徹は西洋楽器を使用して非常に複雑な自然音のような音楽を作り上げた素晴らしい作曲家だと個人的に思う。特にピッチを調整できないピアノでそれを成し遂げている事に、氏の耳の良さを思わずにはいられない。

以上のような経験もあり、自然音と共にあると音楽がどう聞こえるかに興味を持ち、それをテーマとしてmixを作った。より本来的に聞こえるものと、反対に集中して音楽そのものを聞きたいものとが織り交ざっている。

今はあまり多くの音楽は聞かず、曲そのものを演奏する事でその音楽を知るという事が多いので、ピアノ曲を多く選ぼうと考えたが、結局は昔から好きなものなどが入り込む混沌としたものになった。

- Tracklits -

1.Sacrifice-The Last Dialogue:Mami Konishi /Guitar:Takeshi Nishimoto

2.Musica Callada:Federico Mompou /Piano:Yuji Takahashi

3.STILL LIFE:Hirokazu Hiraishi /Piano:Satoko Inoue

4.Souvenir:Christopher Butterfield /Fortepiano:Katelyn Clark, Piano:Luciane Cardassi

5.Memories Of Green:Vengelis

6.La Déploration De Johannes Ockeghem:Josquin Des Prez /The Hilliard Ensemble

7.Ocean Of Tenderness:Ashra

8.Noa Noa:Kaija Saariaho /Flute:Camilla Hoitenga

9.Whites SS:Gavin Bryars

10.Funeral:Joni Mitchell-Mingus

11.In Liebe dein:Hans-Joachim Roedelius

12.Lucky:Joni Mitchell-Mingus

13.The Wolf That Lives In Lindsey:Joni Mitchell

14.Night Signal-Signals from Heaven II:Toru Takemitsu /London Sinfonietta

15.There is no one, not even the wind…:John Luther Adams

16.Kronstorfer Messe WAB 146 I. Kyrie:Anton Bruckner

17.Still Space:Satoshi Ashikawa

Background Nature Sound/ Borneo:Takeshi Mizukoshi

-Selector-

Mami Konishi

補足としては、「自然音」をそのまま自分の創作した音楽に使うということは、あからさまにリラクゼーション的な目的や要望がない限り、今の私にとっては好ましいとは思っていません。風なら風を、雪なら雪を表すために、自分の持てる/想像できる限りの音の中から音を探す─正しい言い方ではないと思いますが「努力」が、音楽を作る意味、、だと考えているからです。